Diez minutos

Anoche, esperando el autobús, se acercó una mujer y se sentó a mi lado. Comenzó a hablar algo tímida, pero al comprobar que no la rehuía siguió relatándome y preguntándome algo que, en un primer momento, no entendí bien, pero la escuché.

Gesticulaba mucho y hablaba muy rápido, como si quisiera condensar en pocos segundos todo lo que quería decirme. Eludía mi mirada, evitando el contacto directo. Fumaba compulsivamente. Su vestimenta no llamaba la atención, ligera y veraniega; observé que se había quitado los zapatos y sus pies no estaban en las mejores condiciones higiénicas. Al igual que sus manos, arrugadas y amarillentas, transformadas por años de trabajo y miles de pitillos. Poco a poco se fue relajando, y no sé muy bien qué le dije que le provocó una sonrisa, escondiéndola inmediatamente, tapándose la boca con la mano. Me resultó imposible calcular su edad. Las vicisitudes por las que había pasado la habían convertido en una anciana. Podía tener veinte años o sesenta. Hablaba y hablaba sin parar; yo la escuchaba atentamente intentando comprender lo que me decía, pero llegó un momento que me fue imposible y, con todo el tacto del que fui capaz, la detuve. Su cara se entristeció e hizo un amago de levantarse, entonces le rocé la pierna en un gesto que indicaba claramente que no se fuera. “Mujer, habla más despacio, que tenemos tiempo hasta que venga mi autobús. No me voy a ir”.

Sus ojos brillaron volviendo a sonreír, pero esta vez no se tapó la boca, por lo que pude ver que la reacción anterior fue por vergüenza, ya que sus dientes -los pocos que le quedaban- estaban igual de amarillentos que sus manos. Sintiéndose más relajada, me contó cómo había sido su día. Yo casi no hablaba, me limitaba a asentir, pero según pasaban los minutos y sus preguntas eran más concretas, la conversación se fue haciendo menos frívola, confesándome que vivía en la calle, que tenía dos hijos a los que no veía hacía años, que el divorcio con su marido había provocado que entrara en una espiral de autodestrucción -no quiso añadir más detalles, ni falta que hacía-. Pasaba de un tema a otro rápidamente, intentando exprimir al máximo el poco tiempo que teníamos. A los pocos minutos se calló y, mirándome fijamente, me preguntó si era psicóloga o algo así porque le extrañaba la manera con la que le hablaba, aunque creo que se refería a la manera con la que la escuchaba. Solamente estaba siendo amable con alguien que necesitaba hablar aunque fueran unos pocos minutos.

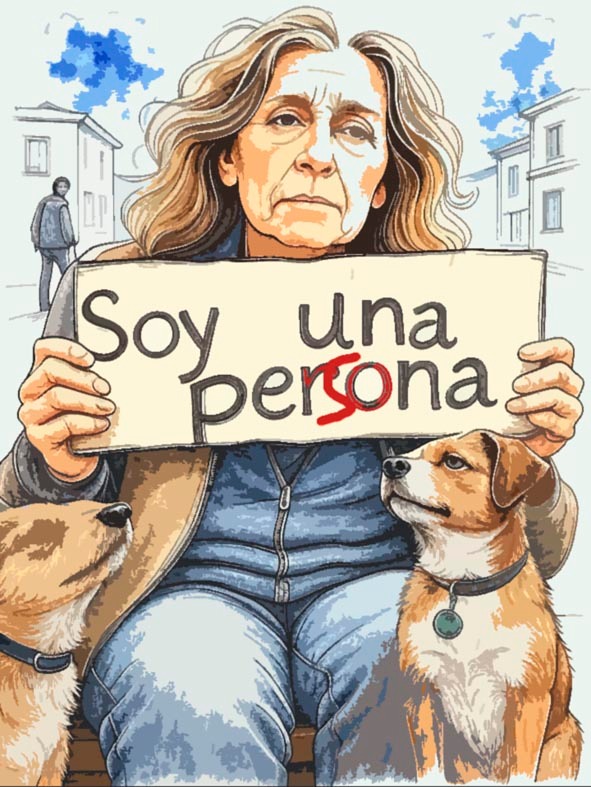

Caminamos por la calle con los auriculares puestos, haciéndonos fotos de cada segundo de nuestro día para mandarlas a ese mundo virtual del que no salimos jamás. Paseamos por hermosos jardines que no vemos; entramos en conciertos que no escuchamos; nos reunimos con amigos y no conversamos. Todo lo que hacemos está enfocado a vivir en un mundo en el que no nos tocamos, no nos oímos, no nos vemos. Ni mucho menos vemos a personas tiradas en bancos, tapadas con mantas sobre colchones viejos. Se han convertido en parte del mobiliario de nuestros barrios. Pero esos hombres y mujeres amaron, rieron, sufrieron igual que nosotros. No sabemos nada de ellos, pero de lo que sí estoy segura es que nunca creyeron que su día iba a terminar sentados en un banco de una estación de autobús esperando ansiosamente que llegue la hora en la que un extraño les regale unos pocos minutos. Nos da miedo que se acerquen, no vaya a ser que nos hagan daño. Sólo vemos aquello que no nos duele y, como me dijo un amigo una vez: “María, el día que les duela dejarán de ser felices, y eso no lo quiere nadie”.

He quedado con Pepa esta noche para continuar nuestra conversación mientras llega mi autobús. Para mí son sólo diez minutos de mi día; para ella son diez minutos en los que vuelve a sentirse un ser humano.